Взаимодействие с кислородом

Многие металлы могут вступать в реакцию с кислородом. Обычно продуктами этих реакций являются оксиды, но есть и исключения, о которых вы узнаете на следующем уроке. Рассмотрим взаимодействие магния с кислородом.

Магний горит в кислороде, при этом образуется оксид магния:

2Mg + O2 = 2Mg+2O-2

Рис. 1. Горение магния в кислороде

Атомы магния отдают свои внешние электроны атомам кислорода: два атома магния отдают по два электрона двум атомам кислорода. При этом магний выступает в роли восстановителя, а кислород – в роли окислителя.

Видео-опыт: “Горение магния”

Обратите внимание!!! Серебро, золото и платина с кислородом не реагируют. 2

Взаимодействие с галогенами, образуются галогениды

2. Взаимодействие с галогенами, образуются галогениды

Для металлов характерна реакция с галогенами. Продуктом такой реакции является галогенид металла, например, хлорид.

Рис. 2. Горение калия в хлоре

Калий сгорает в хлоре образованием хлорида калия:

2К + Cl2 = 2K+1Cl-1

Два атома калия отдают молекуле хлора по одному электрону. Калий, повышая степень окисления, играет роль восстановителя, а хлор, понижая степень окисления,- роль окислителя

3. Взаимодействие с серой

Многие металлы реагируют с серой с образованием сульфидов. В этих реакциях металлы также выступают в роли восстановителей, тогда как сера будет окислителем. Сера в сульфидах находится в степени окисления -2, т.е. она понижает свою степень окисления с 0 до -2. Например, железо при нагревании реагирует с серой с образованием сульфида железа (II):

Fe + S = Fe+2S-2

Рис. 3. Взаимодействие железа с серой

Видео-опыт: “Взаимодействие цинка с серой”

Металлы также могут реагировать с водородом, азотом и другими неметаллами при определенных условиях.

4. Взаимодействие с водой

Металлы по — разному реагируют с водой:

Помните!!!

Алюминий реагирует с водой подобно активным металлам, образуя основание:

Видео-опыт: “Взаимодействие натрия с водой”

Раскалённое железо реагирует с водяным паром, образуя смешанный оксид — железную окалину Fe3O4 и водород: 3Fe+4H+12O−2 → Fe+2O−2⋅Fe+32O−23 + 4H2

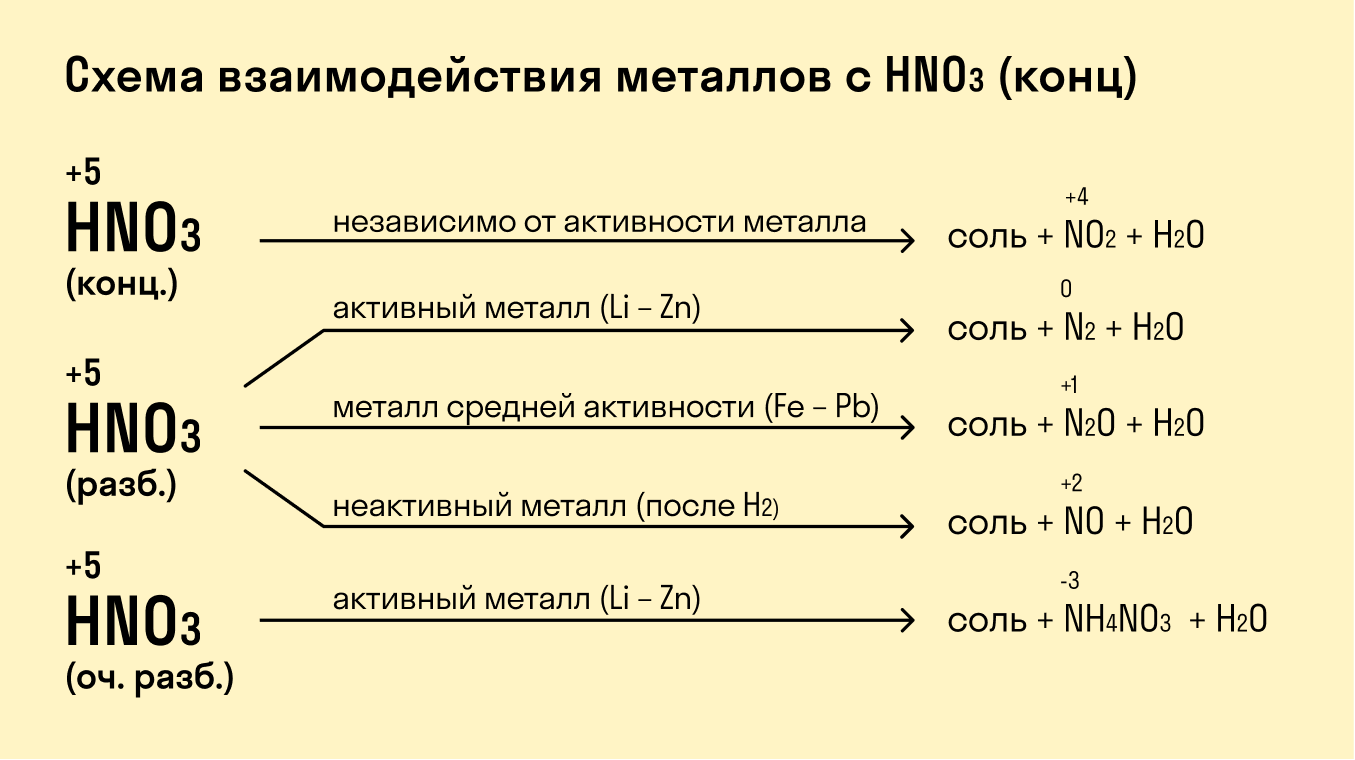

5. Взаимодействие с кислотами

Металлы особо реагируют с серной концентрированной и азотной кислотами:

H2SO4 (конц.) + Me = соль + H2O + Х

|

Щелочные и щелочноземельные |

Fe, Cr, Al |

Металлы до водорода Сd-Pb |

Металлы после водорода (при t) |

Au, Pt |

|

|

X |

1)пассивируются на холоде; |

S↓ могут H2S илиSO2 |

— |

H2SO4 (разб) + Cu ≠

Внимание!

Pt, Au + H2SO4 (конц.) →реакции нет

Al, Fe, Cr + H2SO4 (конц.) холодная→ пассивация

Интересные факты

- Самым твердым металлом на Земле является хром. Этот голубовато-белый метал был открыт в 1766 году под Екатеринбургом.

- И наоборот, самыми мягкими металлами являются алюминий, серебро и медь. Благодаря своей мягкости они нашли широкое применение в разных областях, например, в электроаппаратостроении.

- Золото – которое на протяжении веков было самим драгоценным металлом имеет и еще одно любопытное свойство – это самый пластичный металл на Земле, обладающий к тому же отличной тягучестью и ковкостью. Также золото не окисляется при нормальной температуре (для этого его нужно нагреть до 100С), обладает высокой теплопроводностью и влагоустойчивостью. Наверняка все эти физические характеристики делают настоящее золото таким ценным.

- Ртуть – уникальный металл, прежде всего тем, что он единственный из металлов, имеющий жидкую форму. Причем в природных условиях ртути в твердом виде не существует, так как ее температура плавления -38С, то есть в твердом состоянии она может существовать в местах, где просто таки очень холодно. А при комнатной температуре 18С ртуть начинает испаряться.

- Вольфрам интересен тем, что это самый тугоплавкий металл в мире, чтобы он начал плавиться нужна температура 3420С. Именно по этой причине в электрических лампочках нити накаливания, принимающие основной тепловой удар, изготовлены из вольфрама.

Нахождение металлов в природе

Металлы с низкой химической

активностью (Cu, Ag, Au, Pt, Hg) встречаются в виде свободных включений в

породах. Большинство металлов встречается в природе в виде руд и соединений.

Они образуют оксиды, сульфиды, карбонаты и другие химические вещества. Для того,

чтобы извлечь чистые металлы и использовать их дальше, необходимо отделить и

очистить их от руд. При необходимости выполнять сплавы и другую обработку

металлов. Это исследуется наукой металлургии, которая различает руды черных

металлов (на основе железа) и цветных металлов (в них нет железа, всего около

70 элементов). Исключение составляют около 16 элементов: так называемые

драгоценные металлы (золото, серебро и т.д.) и некоторые другие (например,

ртуть, медь), которые присутствуют без примесей.

Они также присутствуют в

небольших количествах в морской воде (1,05% — 0,12%), растениях и живых

организмах (которые играют важную роль).

Таким образом, содержание

некоторых металлов в земной коре следующее: алюминий — 8,2%, железо — 4,1%,

кальций — 4,1%, натрий — 2,3%, магний — 2,3%, калий — 2,1%, титан — 0,56%.

Металлы встречаются в природе:

- в своем первоначальном состоянии: серебро, золото, платина, медь, иногда ртуть.

- в виде оксидов: магнетит Fe3O4, гематит Fe2O3 и др.

- в виде смешанных оксидов: Каолин АІ2О3 — 2SiO2 — 2H2O, алунит (Na,K)2O — АІО3 — 2SiO2 и др.

- различных солей:

- Сульфиды: PbS галенит, NgS киноварь,

- Хлориды: сильвинит KS1, NaCl-галогенит, сильвинит KSl-NaCl, карналлит KSl — MgSl2 — 6H2O,

- Сульфаты: барит Vaso4, ангидрид Ca8O4

- Фосфат: апатит Ca3(RO4)2,

- Карбонаты: мел, мрамор SASO3, магнезит MgSO3.

Большая часть алюминия

сконцентрирована в алюмосиликатах, из которых наиболее распространены полевые

шпаты. Их важнейшими представителями являются ортоклазовые минералы K

, альбит Na и анорит Ca . Очень распространены

минералы слюдяной группы, например, мусковит Kal22 и нефелин (Na,

K)2 (используются для производства оксида алюминия, содовых изделий и

цемента). Среди других минералов наиболее часто используются бокситы Al2O3*nH2O

и криолит Na3AlF6. Общим продуктом разрушения пород является каолин, который

состоит в основном из глинистого минерала каолинита Al2O3*2SiO2*2H2O.

Большая часть кальция

встречается в природе в виде месторождений известняка и мела, состоящих в

основном из кальцитового минерала CaCO3 и мрамора. Среди других пород наиболее

распространены доломит CaCO3*MgCO3, ангидрит CaSO4 и гипс CaSO4*2H2O, флюорит

CaF2 и апатит 3Ca3(PO4)2*Ca(F, Cl)2. Кальций в значительных количествах содержится

в различных силикатах, таких как CfO*3MgO*4SiO2 (асбест) и алюмосиликатах.

Магний в природе часто

встречается в виде магнезита MgCO3 и доломита, силиката Mg2SiO4 (оливин),

кайнита KCl*MgSO4*3H2O и карналлита KCl*MgCl2*6H2O. Природными соединениями

щелочных металлов являются NaCl*KCl-Сильвинит, NaCl-Галогенит и

Na2SO4*10H2O-Мирабилит.

Железо — самый

распространенный металл в мире после алюминия. Это компонент многочисленных

минералов, которые образуют скопления железных руд: Гематит Fe2O3, магнетит

Fe3O4, гидрогеетит HFeO2*nH2O, сидерит FeCO3 и другие.

Время от времени встречается

и местное железо метеоритного или земного происхождения.

Многие металлы часто

сопровождают наиболее важные природные минералы: скандий является компонентом

олова, вольфрама и кадмия в качестве примеси в цинковых рудах, ниобия и тантала

в оловянных рудах. Железные руды всегда сопровождаются марганцем, никелем,

кобальтом, молибденом, титаном, германием, ванадием.

Свойства

Строение кристаллической решётки определяет основные физические и химические свойства металлов. Металлы блестят, плавятся, проводят тепло и электричество. Промышленность и металлургия нашли применение физическим свойствам металлов в изготовлении деталей, фольги, корпусов машин, зеркал, бытовой и промышленной химии. Особенности металлов и их использование представлены в таблице физических свойств металлов.

| Свойства | Особенности | Примеры | Применение |

| Металлический блеск | Способность отражать солнечный свет | Наиболее блестящими металлами являются Hg, Ag, Pd | Изготовление зеркал |

| Плотность | Лёгкие – имеют плотность меньше 5 г/см3 | Na, K, Ba, Mg, Al. Самый лёгкий металл – литий с плотностью 0,533 г/см3 | Изготовление облицовки, деталей самолётов |

| Тяжёлые – имеют плотность больше 5 г/см3 | Sn, Fe, Zn, Au, Pb, Hg. Самый тяжёлый – осмий с плотностью 22,5 г/см3 | Использование в сплавах | |

| Пластичность | Способность изменять форму без разрушений (можно раскатать в тонкую фольгу) | Наиболее пластичные – Au, Cu, Ag. Хрупкие – Zn, Sn, Bi, Mn | Формовка, сгибание труб, изготовление проволоки |

| Твёрдость | Мягкие – режутся ножом | Na, K, In | Изготовление мыла, стекла, удобрений |

| Твёрдые – сравнимы по твёрдости с алмазом | Самый твёрдый – хром, режет стекло | Изготовление несущих конструкций | |

| Температура плавления | Легкоплавкие – температура плавления ниже 1000°С | Hg (38,9°С), Ga (29,78°С), Cs (28,5°С), Zn (419,5°C) | Производство радиотехники, жести |

| Тугоплавкие – температура плавления выше 1000°С | Cr (1890°С), Mo (2620°С), V (1900°С). Наиболее тугоплавкий – вольфрам (3420°С) | Изготовление ламп накаливания | |

| Теплопроводность | Способность передавать тепло другим телам | Лучше всего проводят ток и тепло Ag, Cu, Au, Al | Приготовление пищи в металлической посуде |

| Электропроводность | Способность проводить электрический ток за счёт свободных электронов | Передача электричества по проводам |

Рис. 3. Примеры применения металлов.

Химические явления. Химическая реакция.

Если при физических явлениях вещества, как правило, лишь изменяют агрегатное состояние, то при химических явлениях происходит превращение одних веществ в другие вещества. Приведем несколько простых примеров: горение спички сопровождается обугливанием древесины и выделением газообразных веществ, то есть, происходит необратимое превращение древесины в другие вещества. Другой пример: со временем бронзовые скульптуры покрываются налетом зеленого цвета. Дело в том, что в состав бронзы входит медь. Этот металл медленно взаимодействует с кислородом, углекислым газом и влагой воздуха, в результате на поверхности скульптуры образуются новые вещества зеленого цвета Химические явления – явления превращений одних веществ в другие Процесс взаимодействия веществ с образованием новых веществ называют химической реакцией. Химические реакции происходят повсеместно вокруг нас. Химические реакции происходят и в нас самих. В нашем организме непрерывно происходят превращения множества веществ, вещества реагируют друг с другом, образуя продукты реакции. Таким образом, в химической реакции всегда есть реагирующие вещества, и вещества, образовавшиеся в результате реакции.

- Химическая реакция – процесс взаимодействия веществ, в результате которого образуются новые вещества с новыми свойствами

- Реагенты – вещества, вступающие в химическую реакцию

- Продукты – вещества, образовавшиеся в результате химической реакции

Химическая реакция изображается в общем виде схемой реакции РЕАГЕНТЫ -> ПРОДУКТЫ

- реагенты – исходные вещества, взятые для проведения реакции;

- продукты – новые вещества, образовавшиеся в результате протекания реакции.

Любые химические явления (реакции) сопровождаются определенными признаками, при помощи которых химические явления можно отличить от физических. К таким признакам можно отнести изменение окраски веществ, выделение газа, образование осадка, выделение тепла, излучение света.

Многие химические реакции сопровождаются выделением энергии в виде тепла и света. Как правило, такими явлениями сопровождаются реакции горения. В реакциях горения на воздухе вещества реагируют с кислородом, содержащимся в воздухе. Так, например, металл магний вспыхивает и горит на воздухе ярким слепящим пламенем. Именно поэтому вспышку магния использовали при создании фотографий в первой половине ХХ века. В некоторых случаях возможно выделение энергии в виде света, но без выделения тепла. Один из видов тихоокеанского планктона способен испускать ярко-голубой свет, хорошо заметный в темноте. Выделение энергии в виде света – результат химической реакции, которая протекает в организмах данного вида планктона.

Итог статьи:

- Существуют две большие группы веществ: вещества природного и искусственного происхождения

- В обычных условиях вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях

- Свойства веществ, которые определяют измерениями или визуально при отсутствии превращения одних веществ в другие, называют физическими

- Кристаллы – твердые тела, имеющие форму правильных многогранников

- Аморфные вещества – вещества, не имеющие кристаллического строение

- Химические явления – явления превращений одних веществ в другие

- Реагенты – вещества, вступающие в химическую реакцию

- Продукты – вещества, образующиеся в результате химической реакции

- Химические реакции могут сопровождаться выделением газа, осадка, тепла, света; изменением окраски веществ

- Горение – сложный физико-химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания в ходе химической реакции, сопровождающийся интенсивным выделением тепла и света (пламени)

Химические и физические свойства

Отдавая в результате химических реакций электрон с внешнего электронного слоя, атомы металлов этой группы проявляют высокую химическую активность. Они являются восстановителями, превращаясь в катионы — положительно заряженные ионы.

В роли окислителей в таких взаимодействиях участвуют простые и сложные вещества. Это могут быть неметаллы, органические соединения, кислоты, соли, оксиды.

- Реакция с кислородом:

Оксид в качестве продукта образовывается только в реакциях лития:

4Li+O2=2Li2O

В случае с натрием в ходе реакции образуется пероксид, а с калием, рубидием, цезием — надпероксид:

2Na+O2=Na2O2

K+O2=KO2

- К реакциям с простыми веществами относится образование галогенидов:

2Na+Cl2=2NaCl

Рассматривая взаимодействие с H2, S, P, C, Si, необходимо знать, что для протекания данных реакций необходимо нагревание.

Литий реагирует с азотом при комнатной температуре.

- Реакции с водой протекают у щелочных металлов по-разному: литий — спокойно, всплывая на поверхность жидкости, натрий реагирует более активно с образованием пламени, калий, цезий и рубидий реагируют со взрывом. В общем виде

2M+2H2O=2MOH+H2 (М – металл)

- В два этапа протекают реакции с кислотами. Металл сначала вступает в реакцию с водой, а после, в момент образования щелочи, она реагирует с разбавленной кислотой и нейтрализуется. Такие реакции часто протекают со взрывом, поэтому на практике проводятся редко.

- В результате реакции с аммиаком образуются амиды:

2Li+2NH3=2LiNH2+H2

- Взаимодействие с этанолом, фенолами, в ходе которого щелочные металлы замещают атомы водорода в гидроксильной группе ОН этих соединений:

2Na+2C2H5OH=2C2H5ONa+H2

- Щелочные металлы могут использоваться для восстановления других металлов, к примеру, алюминия:

3Na+AlCl3=Al+3NaCl

Физические свойства щелочных металлов объясняются металлической связью в кристаллической решетке. Для них характерен металлический блеск, отличная ковкость, пластичность, тепло- и электропроводность.

Самым твердым из всей группы является литий, а самая высокая плотность у цезия. Некоторые физические свойства щелочных металлов в сравнении представлены в следующей таблице:

Из таблицы следует, что все элементы получили свое применение благодаря низким температурам плавления (кипения). Их значения снижаются по мере увеличения порядкового номера в Периодической системе Менделеева.

Все металлы, за исключением лития, настолько мягки, что их можно разрезать ножом или на специальном оборудовании раскатать в лист фольги.

Еще одно свойство, которое имеет практическое значение в промышленности — низкая плотность. Плотность лития, натрия и калия ниже плотности воды.

Указанные физические свойства обусловлены слабой связью электронов внешних слоев с атомами щелочных металлов. Поэтому энергия ионизации атомов невысокая, и они при взаимодействии друг с другом образуют металлическую связь.

В периодической таблице в начале каждого периода стоит элемент с низкой температурой плавления (щелочной металл). По мере увеличения порядковых номеров в периоде слева направо этот показатель сначала увеличивается к середине периода (IV А группа), где расположены элементы, образующие преимущественно атомные кристаллические решетки (C, Si).

Затем в конце периода температуры плавления снова уменьшаются, поскольку в VII-VIII группах расположены элементы, простые вещества которых характеризуются молекулярными кристаллическими решетками (галогены, благородные газы).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Самородное железо

Происхождение теллурическое (земное) железо редко встречается в базальтовыхлавах (Уифак, о. Диско, у западного берега Гренландии, вблизи г. Касселя Германия). В обоих пунктах с ним ассоциируют пирротин (Fe1-xS) и когенит (Fe3C), что объясняют как восстановление углеродом (в том числе и из вмещающих пород), так и распадом карбонильных комплексов типа Fe(CO)n. В микроскопических зернах оно не раз устанавливалось в измененных (серпентинизированных) ультраосновных породах также в парагенезисе с пирротином, иногда с магнетитом, за счет которых оно и возникает при восстановительных реакциях. Очень редко встречается в зоне окисления рудных месторождений, при образовании болотных руд. Зарегистрированы находки в осадочных породах, связываемые с восстановлением соединений железа водородом и углеводородами.

Почти чистое железо найдено в лунном грунте, что связывают как с падениями метеоритов, так и с магматическими процессами. Наконец, два класса метеоритов – железокаменные и железные содержат природные сплавы железа в качестве породообразующего компонента.

Химические свойства металлов

Металлы легко отдают электроны, т. е. являются восстановителями. Поэтому они легко реагируют с окислителями.

Вопросы

- Какие атомы являются окислителями?

- Как называются простые вещества, состоящие из атомов, которые способны принимать электроны?

Таким образом, металлы реагируют с неметаллами. В таких реакциях неметаллы, принимая электроны, приобретают обычно НИЗШУЮ степень окисления.

Рассмотрим пример. Пусть алюминий реагирует с серой:

Вопрос. Какой из этих химических элементов способен только отдавать электроны? Сколько электронов?

Алюминий — металл, имеющий на внешнем уровне 3 электрона (III группа!), поэтому он отдаёт 3 электрона:

Поскольку атом алюминия отдает электроны, атом серы принимает их.

Вопрос. Сколько электронов может принять атом серы до завершения внешнего уровня? Почему?

У атома серы на внешнем уровне 6 электронов (VI группа!), следовательно, этот атом принимает 2 электрона:

Таким образом, полученное соединение имеет состав:

В результате получаем уравнение реакции:

Задание 8.5. Составьте, рассуждая аналогично, уравнения реакций:

- кальций + хлор (Cl2);

- магний + азот (N2).

Составляя уравнения реакций, помните, что атом металла отдаёт все внешние электроны, а атом неметалла принимает столько электронов, сколько их не хватает до восьми.

Названия полученных в таких реакциях соединений всегда содержат суффикс ИД:

Корень слова в названии происходит от латинского названия неметалла (см. урок 2.4).

Металлы реагируют с растворами кислот (см. урок 2.2). При составлении уравнений подобных реакций и при определении возможности такой реакции следует пользоваться рядом напряжений (рядом активности) металлов:

![]()

Металлы, стоящие в этом ряду до водорода, способны вытеснять водород из растворов кислот:

Задание 8.6. Составьте уравнения возможных реакций:

- магний + серная кислота;

- никель + соляная кислота;

- ртуть + соляная кислота.

Все эти металлы в полученных соединениях двухвалентны.

Реакция металла с кислотой возможна, если в результате её получается растворимая соль. Например, магний практически не реагирует с фосфорной кислотой, поскольку его поверхность быстро покрывается слоем нерастворимого фосфата:

Металлы, стоящие после водорода, могут реагировать с некоторыми кислотами, но водород в этих реакциях не выделяется:

![]()

Задание 8.7. Какой из металлов — Ва, Mg, Fе, Рb, Сu — может реагировать с раствором серной кислоты? Почему? Составьте уравнения возможных реакций.

Металлы реагируют с водой, если они активнее железа (железо также может реагировать с водой). При этом очень активные металлы (Li – Al) реагируют с водой при нормальных условиях или при небольшом нагревании по схеме:

где х — валентность металла.

Задание 8.8. Составьте уравнения реакций по этой схеме для К, Nа, Са. Какие ещё металлы могут реагировать с водой подобным образом?

Возникает вопрос: почему алюминий практически не реагирует с водой? Действительно, мы кипятим воду в алюминиевой посуде, — и… ничего! Дело, в том, что поверхность алюминия защищена оксидной пленкой (условно — Al2O3). Если её разрушить, то начнётся реакция алюминия с водой, причём довольно активная. Полезно знать, что эту плёнку разрушают ионы хлора Cl–. А поскольку ионы алюминия небезопасны для здоровья, следует выполнять правило: в алюминиевой посуде нельзя хранить сильно солёные продукты!

Вопрос. Можно ли хранить в алюминиевой посуде кислые щи, компот?

Менее активные металлы, которые стоят в ряду напряжений после алюминия, реагируют с водой в сильно измельчённом состоянии и при сильном нагревании (выше 100 °C) по схеме:

Металлы, менее активные, чем железо, с водой не реагируют!

Металлы реагируют с растворами солей. При этом более активные металлы вытесняют менее активный металл из раствора его соли:

Задание 8.9. Какие из следующих реакций возможны и почему:

- серебро + нитрат меди II;

- никель + нитрат свинца II;

- медь + нитрат ртути II;

- цинк + нитрат никеля II.

Составьте уравнения возможных реакций. Для невозможных поясните, почему они невозможны.

Следует отметить (!), что очень активные металлы, которые при нормальных условиях реагируют с водой, не вытесняют другие металлы из растворов их солей, поскольку они реагируют с водой, а не с солью:

А затем полученная щёлочь реагирует с солью:

![]()

Поэтому реакция между сульфатом железа и натрием НЕ сопровождается вытеснением менее активного металла:

![]()

Микроскопическая структура

Характерные свойства металлов

можно понять исходя из их внутренней структуры. Все они имеют слабую связь

электронов внешнего энергетического уровня (другими словами, валентных

электронов) с ядром. Результирующая разница потенциалов в проводнике приводит к

лавинообразному движению электронов (так называемых электронов проводимости) в

кристаллической решетке. Сочетание этих электронов часто называют электронным

газом. В дополнение к электронам, фононы (колебания решетки) способствуют

теплопроводности. Пластичность обусловлена небольшим энергетическим барьером

для движения дислокаций и смещением кристаллографических плоскостей. Твердость

может быть объяснена большим количеством структурных дефектов (межузловые

атомы, вакансии и т.д.).

Благодаря небольшой отдаче

электронов возможно окисление металла, что может привести к коррозии и

дальнейшему ухудшению свойств. Способность металлов к окислению можно узнать из

стандартного диапазона активности металлов. Этот факт подтверждает

необходимость использования металлов в сочетании с другими элементами (сплав,

важнейшим элементом которого является сталь), их сплавов и использования

различных покрытий.

Для более корректного

описания электронных свойств металлов следует использовать квантовую механику.

Во всех твердых телах с достаточной симметрией энергетические уровни электронов

отдельных атомов перекрываются и образуют разрешенные зоны, а зону,

образованную валентными электронами, называют валентной зоной. Слабая связь

валентных электронов в металлах приводит к тому, что валентная зона в металлах

очень широка и не все валентные электроны достаточны для ее полного заполнения.

Главной характеристикой такой

частично заполненной зоны является то, что даже при минимальном приложенном

напряжении в образце начинается реконструкция валентных электронов, т.е.

протекающего электрического тока.

Такая же высокая подвижность

электронов приводит к высокой теплопроводности и способности отражать

электромагнитное излучение (что придает металлам характерный блеск).

Общие химические свойства металлов

Взаимодействие с неметаллами

Щелочные металлы сравнительно легко реагируют с кислородом, но каждый металл проявляет свою индивидуальность:

-

оксид образует только литий

4Li + O2 = 2Li2O

-

натрий образует пероксид

2Na + O2 = Na2O2

-

калий, рубидий и цезий — надпероксид

K + O2 = KO2

Остальные металлы с кислородом образуют оксиды:

2Mg + O2 = 2MgO

2Al + O2 = Al2O3

2Zn + O2 = 2ZnO (при нагревании)

4Cr + 3O2 = 2Cr2O3

Металлы, которые в ряду активности расположены левее водорода, при контакте с кислородом воздуха образуют ржавчину. Например, так делает железо:

4Fe + 3O2 (воздух) + 6H2O(влага) = 4Fe(OH)3

С галогенами металлы образуют галогениды:

2Na + Cl2 = 2NaCl

Mg + Cl2 = MgCl2

2Al + 3Br2 = 2AlBr3

Zn + Cl2 =ZnCl2

2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3

Медный порошок реагирует с хлором и бромом (в эфире):

Cu + Cl2 = CuCl2

Cu + Br2 = CuBr2

При взаимодействии с водородом образуются гидриды:

2Na + H2 = 2NaH

Ca + H2 +СaH2

Zn + H2 =ZnH2

Взаимодействие с серой приводит к образованию сульфидов (реакции протекают при нагревании):

2K + S = K2S

Сa + S = CaS

2Al + 3S = Al2S3

2Cr + 3S = Cr2S3

Cu +S = CuS

Реакции с фосфором протекают до образования фосфидов (при нагревании):

3K + P = K3P

3Mg + 2P = Mg3P2

3Zn + 2P = Zn3P2

Основной продукт взаимодействия металла с углеродом — карбид (реакции протекают при нагревании).

Из щелочноземельных металлов с углеродом карбиды образуют литий и натрий:

2Li + 2C = Li2C2

Калий, рубидий и цезий карбиды не образуют, могут образовывать соединения включения с графитом:

Ca + 2C = CaC2

С азотом из металлов IA группы легко реагирует только литий. Реакция протекает при комнатной температуре с образованием нитрида лития:

6Li + N2 = 2Li3N

3Mg + N2 = Mg3N2

2Al + N2 = 2AlN

2Cr + N2 = 2CrN

Взаимодействие с водой

Все металлы I A и IIA группы реагируют с водой, в результате образуются растворимые основания и выделяется H2. Литий реагирует спокойно, держась на поверхности воды, натрий часто воспламеняется, а калий, рубидий и цезий реагируют со взрывом:

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

Металлы средней активности реагируют с водой только при условии, что металл нагрет до высоких температур. Результат данной реакции — образование оксида.

Cr + H2O = Cr2O3 + H2

Zn + H2O = ZnO + H2

Неактивные металлы с водой не взаимодействуют.

Взаимодействие с кислотами

Если металл расположен в ряду активности левее водорода, то происходит вытеснение водорода из разбавленных кислот. Данное правило работает в том случае, если в реакции с кислотой образуется растворимая соль.

2Na + 2HCl = 2NaCl + H2

При взаимодействии с кислотами-окислителями, например, азотной, образуется продукт восстановления кислоты, хотя протекание реакции также неоднозначно.

Металлы IА группы:

2K + H2SO4 (раствор) = K2SO4 + H2

8K + 5H2SO4 (конц) = 4K2SO4 + H2S + 4H2O

8Na + 10HNO3 (раствор) = 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

3Na + 4HNO3 (конц) = 3NaNO3 + NO + 2H2О

Металлы IIА группы

Mg + H2SO4 (раствор) = MgSO4 + H2

4Mg + 5H2SO4 (конц) = 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Mg+ 4HNO3 (конц) = Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

4Mg + 10HNO3 (раствор) = 4Mg(NO3)2 + 2N2O + 5H2O

Такие металлы, как железо, хром, никель, кобальт на холоде не взаимодействуют с серной кислотой, но при нагревании реакция возможна.

Взаимодействие с солями

Металлы способны вытеснять из растворов солей другие металлы, стоящие в ряду напряжений правее, и могут быть вытеснены металлами, расположенными левее:

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

На металлы IА и IIА группы это правило не распространяется, так как они реагируют с водой.

Реакция между металлом и солью менее активного металла возможна в том случае, если соли — как вступающие в реакцию, так и образующиеся в результате — растворимы в воде.

Щелочные металлы реагируют с аммиаком с образованием амида натрия:

2Li + 2NH3 = 2LiNH2 + H2

Взаимодействие с органическими веществами

Металлы IА группы реагируют со спиртами и фенолами, которые проявляют в данном случае кислотные свойства:

2Na + 2C2H5OH = 2C2H5ONa + H2

2K + 2C6H5OH = 2C6H5OK + H2

Также они могут вступать в реакции с галогеналканами, галогенпроизводными аренов и другими органическими веществами.

Взаимодействие металлов с оксидами

Для металлов при высокой температуре характерно восстановление неметаллов или менее активных металлов из их оксидов.

8Al + 3Fe3O4 = 4Al2O3 + 9Fe (алюмотермия)

3Са + Cr2O3 = 3СаО + 2Cr (кальциетермия)

ПРИМЕНЕНИЕ

Кольцо из железа

Железо — один из самых используемых металлов, на него приходится до 95 % мирового металлургического производства.

Железо является основным компонентом сталей и чугунов — важнейших конструкционных материалов.

Железо может входить в состав сплавов на основе других металлов — например, никелевых.

Магнитная окись железа (магнетит) — важный материал в производстве устройств долговременной компьютерной памяти: жёстких дисков, дискет и т. п.

Ультрадисперсный порошок магнетита используется во многих чёрно-белых лазерных принтерах в смеси с полимерными гранулами в качестве тонера. Здесь одновременно используется чёрный цвет магнетита и его способность прилипать к намагниченному валику переноса.

Уникальные ферромагнитные свойства ряда сплавов на основе железа способствуют их широкому применению в электротехнике для магнитопроводов трансформаторов и электродвигателей.

Хлорид железа(III) (хлорное железо) используется в радиолюбительской практике для травления печатных плат.

Семиводный сульфат железа (железный купорос) в смеси с медным купоросом используется для борьбы с вредными грибками в садоводстве и строительстве.

Железо применяется в качестве анода в железо-никелевых аккумуляторах, железо-воздушных аккумуляторах.

Водные растворы хлоридов двухвалентного и трёхвалентного железа, а также его сульфатов используются в качестве коагулянтов в процессах очистки природных и сточных вод на водоподготовке промышленных предприятий.

Железо (англ. Iron) – Fe

| Молекулярный вес | 55.85 г/моль |

| Происхождение названия | возможно англо-саксонского происхождения |

| IMA статус | действителен, описан впервые до 1959 (до IMA) |